Face aux sécheresses, développons une agriculture plus résiliente

"On a vu se matérialiser cet été 3 des principaux risques liés au réchauffement climatique : risque pour la santé et les écosystèmes sur terre comme en mer lié à la chaleur extrême, la pénurie d’eau et la perte de rendement des activités agricoles…. " Ces mots sont ceux de Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue française, directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe n°1 du GIEC depuis 2015.

Face à la gravité et les conséquences du réchauffement climatique, il n'y a plus de place à l'insouciance tant nos paysages, nos champs, nos activités s'en trouvent changés. Les conséquences sur les sécheresses sont connues : plus précoces, plus intenses, plus longues. Pour rappel, chaque dixième de degré réchauffement supplémentaire a des conséquences exponentielles. Il faut aussi comprendre, comme le souligne l’hydrologue Emma Haziza, docteure de l’École des mines de Paris, que si le changement climatique vient accentuer ces phénomènes, "la vulnérabilité de nos sols et leur difficulté à retenir l’eau sont principalement liées à la manière dont on les a maltraités depuis des années. Avec le labour, avec les produits chimiques, nous avons détruit les micro-organismes dans les sols, or ceux-ci ont besoin de vie pour capter le carbone et pour retenir l’eau".

Jamais la Bretagne n’avait connu pareille sécheresse. Depuis le début des mesures Météo France, à l’été 1958, jamais un mois de juillet n’avait connu si peu de précipitations. Le déficit des pluies hivernales aidant, beaucoup de territoires se retrouvent à la limite en approvisionnement en eau potable comme Saint-Malo (Les barrages de Mireloup, Beaufort et Bois-Joli qui alimentent aujourd'hui Saint-Malo et son agglomération en eau potable sont à des niveaux critiques. Sans forte précipitation, l’agglomération a 50 % de chances de se retrouver sans eau potable d'ici à décembre 2022 ) . Si les pluies ne sont pas suffisantes l'hiver prochain, la situation risque d'être pire à l'été 2023 pour une majorité de territoires bretons...

Cette sécheresse et ses conséquences, notamment pour l'agriculture relance le débat très conflictuel sur l'usage de l'eau. Face aux positions de la FNSEA relayées par Ouest-France ici, sur la question du stockage de l'eau (bassines), je tenais à expliquer pourquoi il nous faut suivre une autre voie.

Développer des bassines va en effet accroître la dépendance d'un secteur, l'élevage, qui doit plutôt tendre vers une réduction de la consommation d'eau. En France, selon un rapport du conseil d'Etat, l'agriculture utilise 48% de l'eau, 79% si on prend que l'usage en période estivale (pour 41% cette irrigation sert à la culture du maïs destiné à l'alimentation des animaux d'élevage). Comme le note Florence Habets, directrice de recherche en hydrométéorologie au CNRS, professeure à École normale supérieure (ENS) : « Il apparaît [...] que la création de grands volumes de stockage d’eau pour l’irrigation ne permet pas d’assurer une alimentation en eau lors des longues sécheresses, du fait à la fois de la difficulté à remplir les barrages et d’un usage de l’eau supérieur à la ressource.

« Développer le stockage de l’eau pour l’irrigation du maïs constitue un verrouillage technique qui va nous empêcher de revoir en profondeur les orientations agricoles de nos territoires »

Magali Reghezza, géographe et co-directrice du Centre de formation sur l’environnement et la société de l'ENS, explique qu'à l'instar de beaucoup de solutions techniques envisagées hors d’une approche globale, "le stockage artificiel est une réponse curative qui risque de verrouiller des pratiques de plus en plus inadaptées au climat qui change".

La Bretagne souffre d'une sur-spécialisation de son agriculture en faveur de l'élevage, ce qui se traduit par des assolements simplifiés directement fléchés vers l'alimentation des animaux, on pense bien sûr au maïs dont la culture à été encouragé par des politiques européennes (PAC) et nationale et qui constitue une grand part des cultures irriguées aujourd'hui. Le nombre trop important d'animaux d'élevages induit donc une forte dépendance aux intrants ou aliments importés et rend fragile toute une économie, on le voit lors des crise énergétiques comme celle que nous connaissons actuellement.

Autres impacts négatifs de ce déséquilibre structurel en faveur de l'élevage, une trop forte pression des activités agricoles sur les milieux et une forte dégradation de la qualité de l'eau, on le voit avec les nitrates ou les pesticides (Lire le rapport de la cour des comptes sur les algues vertes).

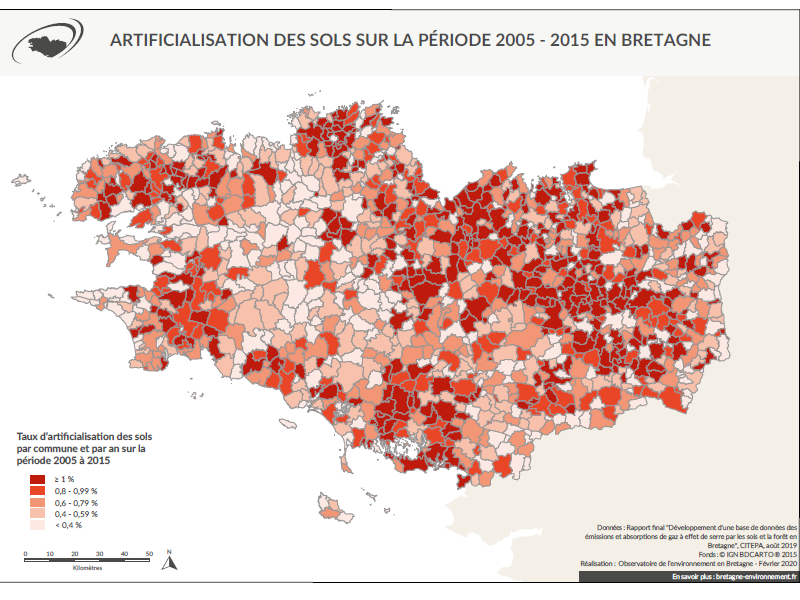

Sans oublier des politiques d'aménagement du territoire qui ont largement fragilisés la capacité du milieu a stocker naturellement l'eau, en favorisant l'artificialisation des sols ou la destruction des zones humides.

Dans ce contexte, ajouter une plus forte pression sur la ressource en eau pour favoriser les cultures dédiées aux animaux d'élevages, au détriment d'activités plus essentielles (cultures destinés à l'alimentation humaine, eau potable...) parait totalement irresponsable.

Même si l'irrigation est encore peu présente en Bretagne (on note cependant une augmentation de 14% des surfaces irriguées entre 20210 et 2020 sur l'ensemble de la France selon le dernier recensement agricole de 2020) nos ressources en eau sont trop limitées pour permettre son développement sur nos territoires, nous l'avons constaté encore cet été.

Construire des bassines ne modifiera pas les causes de la vulnérabilité de l'agriculture bretonne. Seul des actions systémiques pour rendre plus résiliente notre agriculture garantira notre souveraineté alimentaire ET une gestion durable de la ressource en eau. La gestion de la sécheresse et la lutte contre le changement climatique relèvent en effet de choix sociétaux et concernent bien sûr, au-delà de l’agriculture, tous les secteurs d’activité. La littérature est foisonnante ( Lire Bertrand Valiorgue: Refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène , Mathieu Calame: Enraciner l'agriculture, société et systèmes agricoles, du Néolithique à l'Anthropocène ...) sur les mesures d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des GES, comme la réduction de l'usage de l'eau.

L'association des greniers d'abondance a compilé quelques pistes d'actions pour rendre plus résiliente les pratiques agricoles, comme l'organisation de nos systèmes alimentaires:

- fixer des objectifs de réduction de la dépendance du territoire à l’irrigation ,

- installer des agriculteurs sur des activités diversifiées (polyculture élevage) et végétalisées,

- Réduire l’assolement de maïs, au profit d’autres cultures peu voire pas consommatrices d'eau en saison sèche, et directement utilisables en alimentation humaine : blé, sarrasin, millet, sorgho…

- développer l'agroécologie...

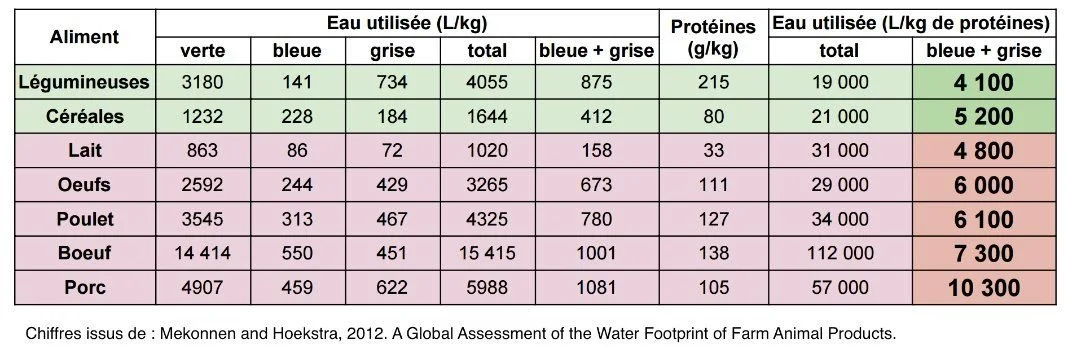

Parmi ces pistes, évoquées aussi par le Think Tank "The Shift Project" ou récemment par François Gemenne spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement à l'IDDRI : réduire notre consommation de viande en faveur des protéines végétales (dont les cultures sont trop peu présentes en Bretagne), ce qui permettra de réduire les besoins en eau pour l'agriculture comme diminuer notre empreinte en matière de gaz à effet de serre. Désolé les gars!

Sur l'eau, quelques données à nuancer cependant, comme par exemple s'agissant de la viande bovine : 14 414 L/kg mais 14 225 L d'eau verte de pluie (soles et évapotranspiration) qui retournent dans le cycle de l'eau et 750 L d'eau bleue (boisson et irrigation) et grise (dépollution et recyclage). Au final, si on compare en fonction du kg de protéines produits, il est plus "efficace" de consommer des produits végétaux.

Des choix également meilleurs pour la santé, un rapport d'information du Sénat le rappelait en 2020:

"En France, les produits animaux fournissent les deux tiers (soit 60 g/j) d'une consommation individuelle de protéines qui s'établit à 90 g/j. Or, l'OMS fixe les apports conseillés en protéines de 50 à 70 g/j pour une population adulte en bonne santé et elle recommande un apport de protéines végétales représentant la moitié de l'apport protéique total (soit un apport de 25 à 30 g/j de protéines animales). La consommation de protéines animales des Français pourrait être réduite de moitié sans tomber sous le niveau nutritionnellement recommandé. On peut certes argumenter qu'un excès modéré d'apport protéique animal ne constitue pas un risque majeur pour la santé. Toutefois, une partie des déséquilibres nutritionnels de notre alimentation découle indirectement d'une consommation excessive de produits animaux et, corollairement, d'une consommation insuffisante de certains produits végétaux. Une partie des déséquilibres nutritionnels de notre alimentation découle indirectement d'une consommation excessive de produits animaux et, corollairement, d'une consommation insuffisante de certains produits végétaux."

On peut aussi écouter le réseau des CIVAM, spécifiquement sur l'alimentation des animaux d'élevage ou des éleveurs laitiers, comme Simon Lehuger, en système herbager à côté de Rennes qui explique qu'il nous faudrait produire du lait uniquement lorsque la saison est propice au pâturage : " modifier le rythme de la production de lait, à savoir profiter des hivers moins rigoureux pour faire pâturer nos bêtes...et les tarir pendant l’été". (interview Ouest-France à lire ici )

Il est donc tout à fait possible d'encourager une agriculture autonome et économe en eau en favorisant l'installation de paysans et paysannes sur des modèles en agroécologie, sans tomber dans des réflexes technicistes, qui constituent autant de verrouillages pour faire évoluer nos systèmes alimentaires. Planifier nos besoins alimentaires, diversifier les activités agricoles, végétaliser notre assiette et massifier l'agroécologie, les solutions pour satisfaire aux besoins d'eau de l'agriculture demain sont les mêmes que pour répondre à l'enjeu d'un accès pour tous à une alimentation de qualité. C'est d'ailleurs l"ambition du plan stratégique agricole et alimentaire de Rennes métropole que nous avons validé dernièrement en conseil métropolitain:

13 000 hectares en bio supplémentaire pour atteindre 50% des surfaces en 2030,

l'installation de 700 maraîchers,

une sortie des pesticides de synthèse en 2030

le développement du programme Terres de sources...

Face aux risques de sécheresse, ce n'est pas de bassines dont nous avons besoin, mais de politiques basées sur une concertation des usagers, collectivités et syndicats d'eau potable, de même que l'accompagnement technique et financier des agriculteurs vers une transition agricole et alimentaire de grande ampleur.